未來的平臺一定要有強有力的腿,而這條腿就要靠所有對運營、對客戶扎根非常深的傳統物流企業來完成。

大概10年前,物流行業就在談整合。如果我們把整個行業區分成頭部企業、腰部企業、底部企業來看的話,可以發現,這么多年過去了,即使身處頭部的大型企業,也沒有幾個長得特別漂亮的。除了順豐、「三通一達」等這幾家企業,每年能達到數十億元級別的利潤。

但是,中小物流企業就真的那么差嗎?在安能物流董事長王擁軍看來,很多這類腰部企業長的不差。中國3000多家上市公司里,利潤低于2億元的有近2200多家,絕大部分只有數千萬元的利潤。而過去沉淀下來的一大部分腰部物流企業,收入大約能達到2—3億元,也能做到很可觀的利潤,只不過還需要「穿上新衣服」再有點「新增長」。

而如今,物流行業經歷過一輪洗牌后,市場環境、資本環境都發生變化。現如今,物流行業的整合應該遵循什么樣的邏輯?又有哪些方法論?

2020年1月9日,由運聯智庫主辦的「運聯智庫年會:2020趨勢與預測」大會上,王擁軍發表了以《最好的時刻:傳統中小物流企業的出路》為題的演講,帶來他的理解。

(安能物流董事長 王擁軍)

以下為王擁軍演講實錄整理:

各位物流行業的同行、朋友們,大家下午好!

今天這個會的主題本來很難講。趨勢與預測誰也說不準,但是關于趨勢沒東西講也不對,因為每年行業都在發生很多變化,也確實需要借助過去的經驗和失敗對未來做一些思考。所以講預測,更多的是對過去五六年行業發生的事情進行思考。

大家都在講物流行業的同行很痛苦,有一句話是今天很殘酷,明天更殘酷,后天就好了。但問題是,后天有多遠?

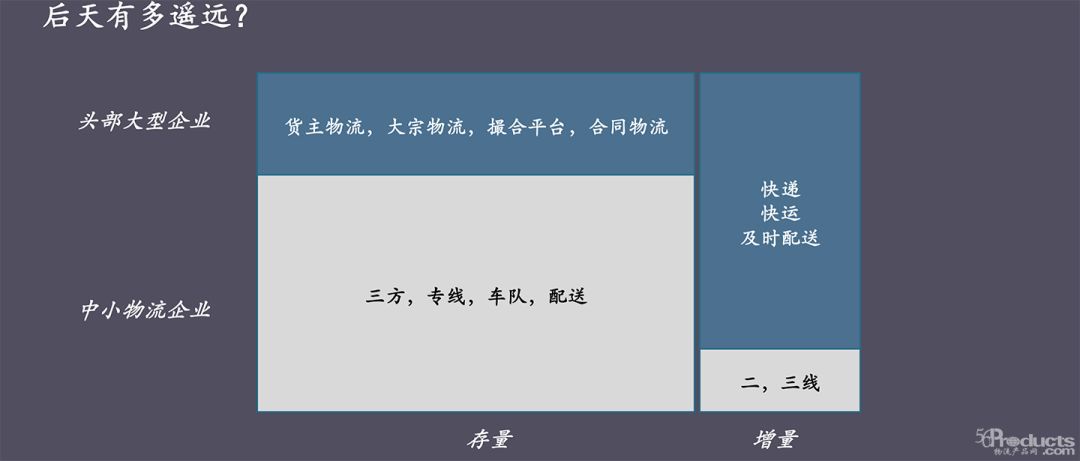

我們先從基本牌面看起。大概10年前行業就在談整合。我把它切分成兩塊蛋糕來看,一塊叫存量,即原有的制造企業傳統物流企業;另一塊叫增量,即隨著電商興起、新消費興起的快遞、即時配送、小票零擔。這一塊是消費升級、渠道變革帶來的增量市場。

可以看到一個現象,今天增量市場80%份額歸到了頭部企業,增量整合地非常快,過去10年間快遞前6名的集中度達到了80%以上。而大的存量市場中,整車、大宗、海運、合同物流等傳統物流市場,頭部企業沒有那么多,大量的還是中小企業。這與我10年前進入物流行業的時候沒有太大變化。

那么,這些中小物流企業怎么撐到后天?

1

資本散場

過去幾年里,大家依賴資本來解圍,行業拿了非常多的錢。

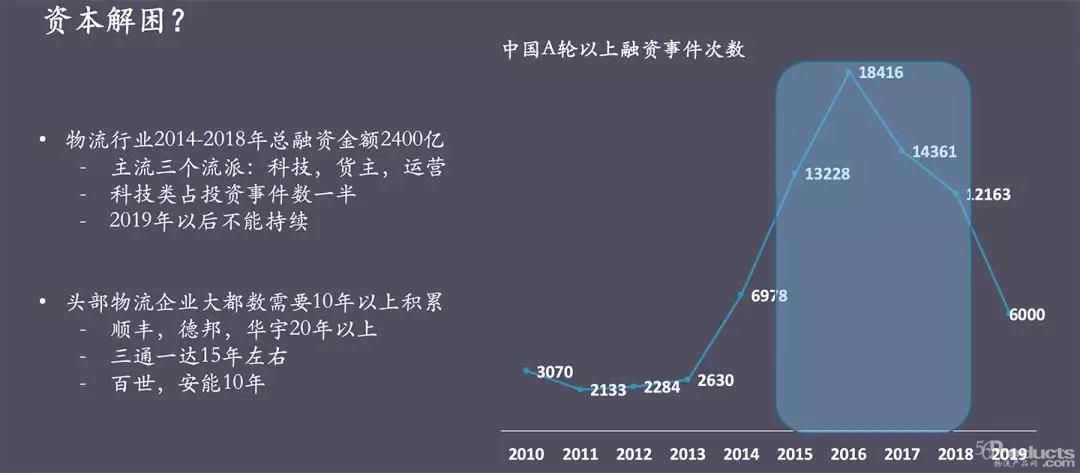

2014-2018年,這4年是最好的資本投資周期,總融資額超過2400億元。安能也拿了不少錢,但比我們拿錢更多的人也有非常多。仔細看錢的流向的話可以發現,科技流派、貨主流派、運營流派三個流派中,有科技基因的拿了這2400億元里的一半。

但結果如何?命中概率并不是那么高,跑出來的企業寥寥無幾。這其中最主要的原因,是企業只有四五年的生長期,但是頭部企業的培養往往需要數十年。

現在舞臺上活躍的頭部企業大部分都是10-20年,最快的百世、安能也用10年的時間才擠進頭部企業陣營,而且還不算是特別明顯的頭部。所以,物流企業典型的生長周期就是10-20年,而資本的期望是5年。這個時間是錯配的。

未來資本能不能再活躍五年?很難。資本要快速、高額的回報,每年10%、12%的收益遠遠不夠。我們很難再期望未來有大量的資本進入這個行業,基本會掉一半。

另外看金融行業。過去幾年,金融政策寬松的環境下,物流公司可以通過借款拿到很多錢。現在整個國家產業政策緊縮,注定了通過債權的金融杠桿給行業解困這條路,基本沒什么可能性。

我們這個行業國企非常少,都是民企,先天面臨資本不足的問題,都是靠一點點本金慢慢滾起來的。而資本金不足的時候,去杠桿的周期里你就找不到足夠的抵押品,沒有抵押品錢就進不來。現在整個監管政策越來越「同頻共振」,金融機構的共振造成的「踩踏事件」也不少。

這種行情下,中小物流企業至少三五年之內不會再進入寬松狀態。所謂的金融服務實體經濟,實際上更多的是服務頭部企業,而不是腰部企業和長尾企業。因此,產能過剩的情況還將繼續,企業本身還將適度淘汰。

2

行業進入去產能周期

繁榮過后必將進入衰退到蕭條的過程。行業進入去產能周期,一定會帶來利潤率的下降,部分企業退出市場。

前兩年,通過環保去產能帶來的一個明顯結果,就是小企業死了之后大企業的利潤反而好了,很多上市公司的利潤上升了。因為,去產能周期對小企業的影響是最主要的。我覺得,未來三五年是你死我活的競爭,競爭一定非常殘酷,中小物流企業一定會成批量地退出市場。

典型的是專線市場。我們初步統計,上海專線今年消失了20%左右,但對整個行業來說這是健康的,只有最弱的產能出清,大家的日子才會好過。這就是規律。熬過這個周期那就是「剩者為王」,你的份額和利潤率就會起來;如果大家都不死,都熬著,這對行業才是壞的事情。

那么如何應對去產能周期這么嚴酷的行情,淘汰競爭對手,讓自己成為「剩者」?答案就是我們不能依賴于別人,更多的要找自己有什么。

我們通常把企業區分成頭部企業、腰部企業、尾部企業。今天物流行業所謂的頭部企業,其實沒有幾個長得特別漂亮的。除了順豐、「三通一達」等這幾家企業,每年能達到數十億元級別的利潤;剩下的頭部企業,比如象嶼物流,2018年營收超2000億元,利潤10億元,市值只有90億元;航運界的老大安通物流, 2019年營收100億元,虧損則達近10億元。所以大企業未必那么好,大家對企業估值一定要有重新的認識。

而中小企業真的那么小、那么差嗎?有兩家上市公司——華鵬飛和新寧物流可以作為案例來看。這兩家企業上市時,都只有2億元的收入,1900萬元—2000萬元的利潤,今天在座的很多物流公司可能跟他差不了多少。所以想象一下,距離沒有那么遙遠。

今天很多腰部企業不差的。中國3000多家上市公司里,利潤低于2億元的就有2200家,絕大部分就幾千萬元利潤。而物流行業經過10-20年的奮斗,沉淀出了一大部分收入在2—3億元的腰部企業,它們其實并不差,已經很好了,只不過需要「穿上新衣服」再有點「新增長」。

那么怎么增長?重新認識平臺。

3

重新定義平臺

資本浪潮下,以前大家談的都是物流平臺,指望零散的物流企業抱團取暖成為一個平臺。但是,平臺到底能不能替這個行業找到方向?

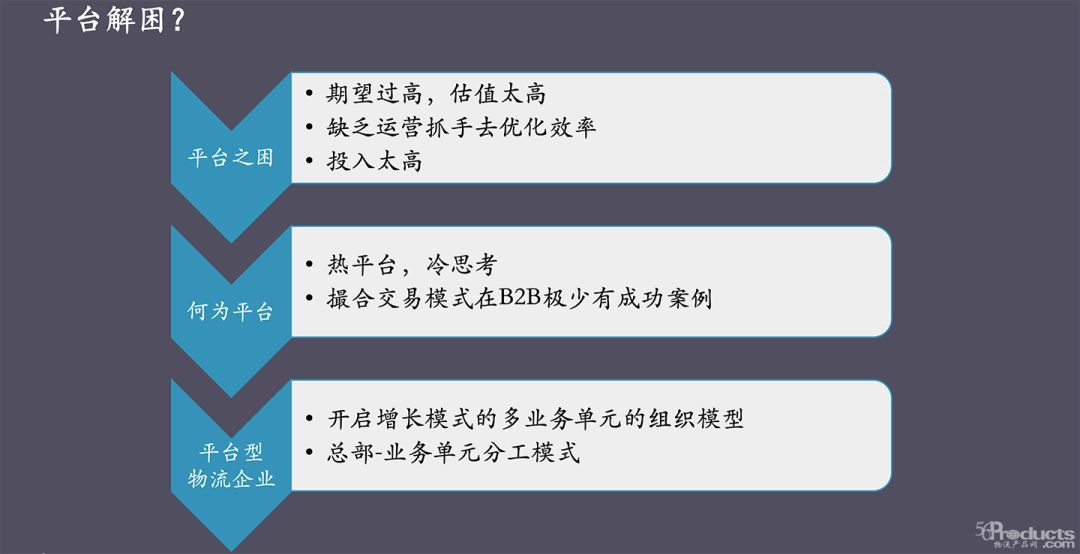

首先,我們看過去5年冒出的很多平臺,有部分成功案例,但是絕大部分平臺今天非常困難。這其中的影響因素很多,我們總結下來發現,問題其實是來自自身的。

比如,一是期望過高,估值太貴。雖然有人愿意跟你玩,但你步子太高投資人邁不進來;講的故事太大,難以進一步獲取社會資源。二是缺乏運營抓手。很多平臺浮在上面沒有下來,沒有找到真正提高效率的東西。三是投入太高。平臺還沒有搞就先招一堆副總裁,各個年薪百萬的,什么都還沒有做成,成本就下去好幾億。若真要專注下去提高運營效率,這些年薪百萬的人可能不一定有用。

第二個思考,什么叫平臺?

我記得5年前平臺剛出來的時候,我專門寫過一篇文章《熱平臺,冷思考》(點擊回顧)。平臺和物流企業之間的關系,不是說這個一定打敗那個;大家都有自己的生存空間,平臺有平臺的邏輯,物流企業有物流企業的邏輯。

中國差不多有數百個B2B平臺,本身B2B平臺成功率和估值都不會太高,這也是一個規律。現在能做到上百億的B2B平臺就非常不錯了。

第三個思考,平臺怎么演化?

我要談的是,是不是可以把平臺化的商業模式和傳統物流企業的運營結合起來。

為什么投資人喜歡投平臺,是因為傳統物流企業雖然務實、扎實、有利潤,但沒有增長和明天;而平臺型的商業模式給了投資人一個希望,雖然今天虧錢,但未來前景很好,有一個增長的商業模式。

所以我們今天需要思考的是,怎么樣把傳統物流企業接地氣的部分,與平臺有增長的商業模型結合起來。

我今天最核心的分享是想給大家提出一個思考方向:我們是不是可以形成一個平臺型的物流企業,它是有增長有未來的,同時也是懂客戶、懂運營的商業組織模型。我把它叫做「總部加業務單元分工的模型」。

為什么合同物流企業很難增長?因為增長都靠那幾個最核心的合伙人,合伙人就三個,做的東西就那么大。那么,能不能從三個合伙人變成三十個合伙人呢?能不能探討出一種組織模型,能夠讓三十個合伙人在你的平臺下面奮斗呢?所以,我們要突破傳統物流企業的組織模型,總部可以成為一個組織的平臺,一個資本運營的平臺,但是業務單元需要更接地氣。

我們需要重新定義平臺,從平臺型商業模式到平臺型組織,把傳統企業的運營能力和對客戶、對市場最接地氣的掌控能力,與平臺型的商業模式結合,打開傳統物流企業的增長模型。過去的平臺,一張嘴就是一頂「物聯網」「大數據」的大帽子,只有腦袋沒有腿,很多這樣的平臺走不下去甚至很多已經死掉了。而未來的平臺一定要有強有力的腿,而這條腿就要靠所有對運營、對客戶扎根非常深的傳統物流企業來完成。

通過這一路徑,企業會更務實一點。民營企業要更可持續,必須大規模增加資本金;你要拿到社會的信用,就必須打開增長翅膀,一定要和平臺融合。而平臺不能只是漂在上面,如何和傳統腰部的物流企業結合,也是所有平臺需要思考的最核心問題;否則,你拿到錢自己去燒,投資效率太小了。怎么樣與傳統的腰部企業結合,將他們融入進來,這對平臺來說是一個莫大的機會。

所以,我認為今天這個時間點是最好的時刻。市場上錢沒那么多,大家都非常難受。行業已經進入了相對比較漫長的去產能周期,大家都被逼到墻角的時候,也是大家沉下心來思考的時候。我相信,今天來開會的很多企業都有一定的基礎,可能都算腰部的物流企業,對你們來說這真的是最好的時刻。

坐而論道是沒有結論的。只有拼命地跑,跑著跑著也許機會和希望就來了。謝謝大家!

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58