1970-1989年 啟蒙階段

1972-1973年,原一機部和四機部聯(lián)合立項,圍繞汽車制造,提出十大技術(shù)創(chuàng)新課題。其中自動化立體庫技術(shù)作為十大課題之一,由北京起重運輸機械研究所負責研究設(shè)計,總工程師虞和謙擔任總負責人。參與單位包括:北京自動化研究所、長春汽車廠設(shè)計處、北京汽車制造廠等多個單位。

第一座自動化立體庫設(shè)計在參考資料極其缺乏的艱苦情況下完成。項目組僅憑幾張圖片和零星外文報道資料即開始進行設(shè)計,為了使設(shè)計有一定代表性,確定高度15米,托盤承載能力為1000kg,采用PLC進行控制,行走和提升均采用雙速調(diào)速,項目歷時7年完成。期間,一機部胡光部長和孫有余副部長給予了大力支持,并在1975年利用參加倫敦15屆物料搬運展覽會的機會,派項目組成員赴歐洲進行考察。該成果被應(yīng)用到北京汽車制造廠。

1980年,北起所在北京低壓開關(guān)廠又生產(chǎn)了兩臺設(shè)備,并參加1980年農(nóng)展館舉行的礦山機械展覽會。1981年,北京自動化研究所將成果應(yīng)用到二汽備件庫,是國內(nèi)第一次規(guī)模應(yīng)用,有5個巷道。太原五一機器廠作為第一個成果轉(zhuǎn)讓單位,承擔了80年代初期的幾個項目的生產(chǎn)制造工作,太原五一機器廠是太原剛玉的前身。

1985年,結(jié)合寶鋼的技術(shù)改造,引進德國西馬格(SIEMAG)全套物流自動化技術(shù),自動化立體庫研究上了一個新的臺階。作為引進消化的主要參加單位,蘇州起重機器廠參與了寶鋼堆垛機的生產(chǎn)制造和圖紙轉(zhuǎn)化工作,并在1986-1987間年生產(chǎn)出第一臺引進技術(shù)的堆垛機。

1985-1989年間,自動化立體庫在有限的領(lǐng)域得到應(yīng)用。比較有名的是保定樂凱膠片廠,無錫感光膠片廠,有多個自動化立體庫投入使用。自動化立體庫作為一種新興的存儲系統(tǒng),逐步得到有關(guān)行業(yè)的重視。截止到1989年,行業(yè)應(yīng)用還局限在有限的幾個領(lǐng)域,尤其是特殊領(lǐng)域的應(yīng)用成為重要切入點。

此外,在整個國家“七五”期間,自動化立體庫關(guān)鍵技術(shù)作為重機裝備的關(guān)鍵技術(shù)之一,由北京起重運輸機械研究所申請立項,結(jié)合引進技術(shù)的消化,在堆垛機的完整技術(shù),尤其是安全性和系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方面,進行了大量的研究和試驗,取得了一批研究成果。各種相關(guān)標準也在此期間順利完成,為我國自動化立體庫技術(shù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

作為物流倉儲系統(tǒng)中的重要裝備——輸送機和分揀機,則發(fā)祥于郵電部的下屬企業(yè),郵電部519廠和539廠即是其中的突出代表。他們在1975年前后即開始研究和從事郵包處理技術(shù),并在輸送分揀領(lǐng)域取得了重要進展,成為我國最早研究交叉帶分揀機的企業(yè)。但最初的用戶局限于郵政包裹處理系統(tǒng)。

這一時期的叉車企業(yè),則主要是以北京起重運輸機械研究所作為技術(shù)歸口,全國各地開始生產(chǎn)制造,但社會需求有限,產(chǎn)量都很低。

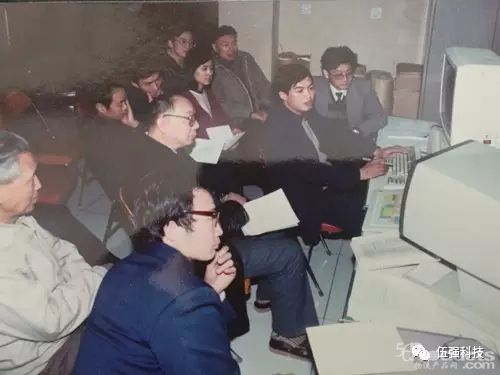

值得一提的是,計算機輔助設(shè)計一直到1986年才開始應(yīng)用。北京起重所首先在橋式起重機中采用計算機輔助設(shè)計,后來發(fā)展到倉儲機械。所采用的HP公司的小型機和APOLLO公司的繪圖軟件,由于價格昂貴,很難推廣。微機的應(yīng)用還根本達不到制圖的水平。

整個啟蒙階段的技術(shù)是相對落后的,尤其受限于相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù),計算機還很少應(yīng)用到物流管理中來,很多情況下還只能實現(xiàn)單機自動,全自動控制的系統(tǒng)寥寥無幾。

參與的單位更是寥若晨星,先行者總是孤單而寂寞的,但正是這些先行者,為歷史寫下了珍貴的最初幾筆。

新時代鞋服物流與供應(yīng)鏈面臨的變革和挑戰(zhàn)03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構(gòu)及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業(yè)十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58