美國芯片法案,在美國國會正式通過與美國總統正式簽署之間,隔著佩洛西的一次亞洲“竄訪”。

這位美國眾議院議長、民主黨領袖,也是為芯片而來。該法案的一個重要目標,是把臺積電和三星的投資吸引到美國,并且阻止在中國投資較先進制程的芯片工廠。

法案本周二由拜登總統簽署。

Chip4

她在臺北與臺積電創辦人張忠謀和現任董事長劉德音等人共進午餐,在韓國引發了關于美國進一步施壓韓國加入芯片聯盟的猜測;日本已經決定與美國聯合研發更先進的芯片制造技術。而她訪問的新加坡和馬來西亞,也是芯片供應鏈上的重要國度。

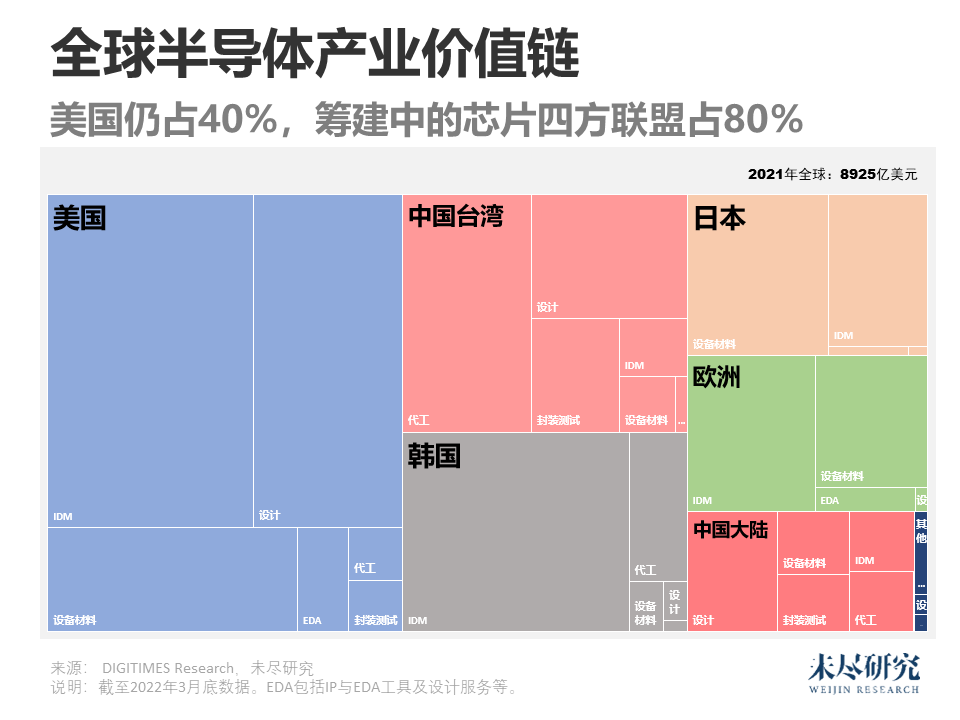

拜登政府于3月份提出要建立一個美國發起的芯片聯盟,包括了美國的芯片設計能力和核心技術,韓國和中國臺灣的制造能力,以及日本在材料、元器件和設備方面的優勢。這個構想被稱為Chip4。

拜登在其5月份首次亞洲之行中,參觀了三星首次展示的新型 3 納米芯片和環繞式柵極技術(Gate-All-Around,GAA)。雙方還宣布要建立起一個技術同盟。緊接著,美國宣布了印太經濟框架(IPEF),其中優先推動的就是供應鏈協議。更早半年,美國要求臺積電和三星等芯片代工大廠交出商業數據。

美國與中國同時都在推動芯片自給自足,背后的地緣政治角逐愈發越白熱化。目前中國的芯片生產市場份額已達到15.3%,超過了美國的12.6%。

而中國的增長更快。據國際半導體協會,到2024年,中國將新建31家芯片工廠,中國臺灣新增19個,美國僅新增12個。日本也在追求芯片制造的自給自足,這個曾經的芯片大國,目前僅占市場份額的10%。

這樣,臺積電和三星的選擇,具有重要的戰略意義。三星與臺積電下半年都開始量產3納米芯片,但其成熟制程芯片領域,都將很快承受來自中國的壓力。例如,集成電路已經成為韓國從中國進口最多的產品,今年5月份韓國首次對中國出現貿易逆差。

美國的意圖是一方面通過政府補貼增加在美國建廠,其中包括美國本土芯片企業的投資,也吸引臺積電與三星前往投資。與此同時,建立針對中國的芯片產業聯盟,通過“友岸外包”實現供應鏈的集體保障。

這讓三星與臺積電面臨兩難選擇,一邊是全球最大的芯片市場中國,另外一邊是掌握了芯片核心技術的美國。臺積電已經決定在美國和日本投資芯片工廠。而三星的選擇更加困難。

中國正在掌握7納米的制程,在成熟制程領域實現自給自足,只是時間問題。

美國在半導體制造方面落后于亞洲,但它仍然是先進半導體設計和設備的全球領導者。根據波士頓咨詢集團的數據,美國擁有全球 80% 以上的芯片設計設備,超過 50% 的芯片設計核心知識產權,以及全球約一半的芯片制造設備。這意味著亞洲的芯片制造大廠對美國的依賴較強。此外,亞洲芯片制造商的主要客戶都來自美國,占臺積電銷售額的 64%。頂級客戶中包括智能手機巨頭蘋果,占臺積電收入的四分之一。

剛剛通過的 “芯片與科學法案”,授權美國政府向芯片制造商提供約520億美元的撥款和其他激勵措施,并為價值高達240億美元的新晶圓廠提供25%的投資稅收抵免,還將在五年內授權超過1700億美元用于促進美國的科學研究。法案還下設了“勞動力和教育基金”來虹吸人才。

美國人發明了半導體產業,但目前全球半導體的產能基本都在東亞。從1970年代日本半導體產業開始從存儲芯片挑戰美國,到中國臺灣與韓國的幾乎壟斷了全球高級芯片的代工,直至近來中國半導體行業大步邁向自主創新,半導體正在成為美國在科技領域必須守住的堡壘。

過去的幾十年里,美國半導體企業為了削減成本,應對東亞的競爭,原本兼顧設計、制造、封裝與測試的IDM模式紛紛剝離低附加值的產能,傳統的垂直一體化模式逐漸瓦解,取而代之的是專注于代工的Foundry模式與專注于設計的Fabless模式。這一模式也深刻影響到其他科技產品的生產,如蘋果是一個最成功的fabless的產品設計公司。

美國從事制造的半導體企業越來越少。制造意味著大量的技術工人,對于沉迷于報表的華爾街來說,砍掉這些成本中心或者低毛利的部門,才能讓股東利益最大化。把技術工人視為成本而非資產,這個代價要到以后才會連本帶息地支付。

美國保持了半導體設計與軟件的明顯優勢,但在制造領域每況愈下。全球半導體制造業,75%集中于東亞地區,尤其是10納米以下的高端芯片制造,幾乎全部集中于中國臺灣和韓國。

2020年,新冠疫情在全球流行,美國遭遇芯片斷供的不可承受之痛。這個時候,美國本土已經找不到足夠的芯片產能。美國制造的芯片從1990年的37%下降到12%。美國一時半刻也無法重建產能,原先的技術工人已經老去。

政府的口袋

美國醒悟過來,別人都有產業政策,唯我沒有,芯片制造才不斷萎縮。“芯片與科學法案”字里行間,還寫滿了制造回流本土與吸引全球人才。

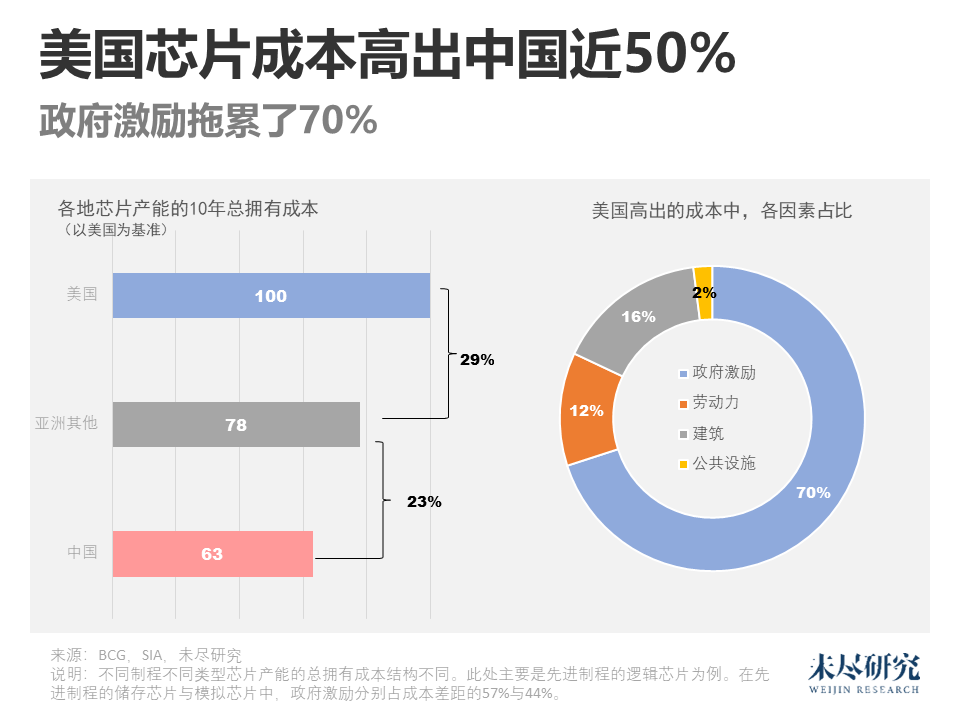

要讓芯片制造回流本土,需要大量資本投入。建設 “最先進的”的晶圓制造廠,前期投入成本從100億美元到200億美元不等,最貴的設備每臺標價約1.5億美元。算上運營成本,10年下來,先進制程芯片的總體擁有成本(TCO)將高達400億美元,而且每四年又翻一倍。

政府的激勵政策至關重要。美國半導體晶圓廠的10年總擁有成本比其他地區高出25%到50%,其中的40%到70%來自政府激勵措施的不到位。

半導體行業的競爭力,比的是政府的口袋深度。全球各國政府打起了補貼競賽。歐盟今年初提出了《歐洲芯片法案》,大致可以動員430億歐元公私投資,主要是補貼先進制程芯片代工廠。韓國正式實實施了《國家尖端戰略產業法》,還考慮為芯片產業提供20%到30%的稅收抵免;美國智庫推算,中國的芯片產業已經獲得了超過1700億美元的政府補貼。

日本芯片行業在1980年代全盛時期,生產的半導體占全球一半以上,因此也有了些底氣對美國說“不”。但后來也是因為將芯片生產外包,市場份額下降到 10% 左右。日本希望到 2030 年可以重新奪回至少 20% 的半導體市場。為了實現這一目標,并且扭轉日本在半導體領域長達20年的投資虧欠,日本需要投資780億美元。這樣規模的投資及其風險,只能由政府支持來分擔。

日本通產省已經決定對臺積電與索尼、電裝的合資半導體工廠補貼35億美元,占86億美元投資 的40%。

誰不補貼,誰就會落后。在美國的“芯片與科學法案”通過前,臺積電、英特爾、三星、格芯以及德州儀器等均一邊承諾在美設廠,一邊觀望著政府補貼的“誠意”。格芯還放話出來,如果法案無法通過,美國工廠將推遲投產。

它們認為這些支持還不夠。2021年,不算上游設備和材料相關企業,芯片產業的研發支出達到了805億美元,資本支出達到了1539億美元。IC Insights估計,今年全球芯片產業的資本支出將高達1900億美元,三十年來首次連續三年以兩位數的百分比增長。

美國智庫暗示政府敲打這些被慣壞的巨頭。英特爾、IBM、高通,德州儀器和博通,在2011年至2020年的十年中,總共進行了2490億美元的股票回購,是此次“芯片與科學法案” 520億美元政府撥款的5倍。英特爾討好華爾街,花錢用于在股東利潤分配,遠遠大于三星或臺積電。

美國還在收緊卡脖子的繩索。近期,美國芯片設備商收到了美國政府的信函,要求它們不得向中國出售用于制造14納米或以下制程的芯片生產設備。此前,荷蘭的ASML和日本的尼康已經收到了類似的信號。也有傳言稱,美國將禁止向中國大陸出口用于128層以上NAND芯片的制造設備。“卡脖子”的手開始伸向成熟制程。

必要的泡沫

俄烏沖突中精確制導的武器、精準的情報、無人機、空間智能技術,已經定義了未來戰爭的場景。如果爆發大規模的海空戰爭、立體戰爭、全域戰爭,將是對各方芯片供應鏈的極大考驗。俄烏沖突中,已經暴露出精確武器的供應難以為繼,這又加劇了相關國家對芯片產能不足的緊迫感。

芯片已經成為經濟的大腦,芯片提供的基礎算力與智力,將決定一個國家的經濟的數字化與智能化的程度,也決定著最重要的產業的發展。電動與智能汽車,正在中國與美國、歐盟、日本之間引發汽車與出行百年一遇的重組與再造,也是任何一個方都輸不起的戰略產業競爭,而誰掌握了汽車芯片,誰就掌握了供應鏈的命脈。

自 2005 年以來,中國大陸一直是最大的芯片消費市場,但中國仍然缺乏本土芯片產能。去年在中國大陸制造的價值 312 億美元的芯片中,中國本土公司生產了 123 億美元,僅占 1865 億美元國內市場的 6.6%。

半導體行業是一個全球分工的行業,如果回到自給自足的時代,需要付出巨大的額外成本。據美國半導體協會與波士頓咨詢公司的報告,中國需要1750億美元-2500億美元的額外前期投資,100億美元-300億美元的額外運營成本,半導體價格將上漲35%-65%。

中國政府主導的兩期國家集成電路產業投資基金,3500億元人民幣中的大部分投向了集成電路制造企業。但隨著新一輪補貼大戰在全球展開,中國的現有投入還遠遠不夠。全球前五大芯片制造企業的資本支出占比一直都在攀升,目前已占全球芯片制造企業的70%。

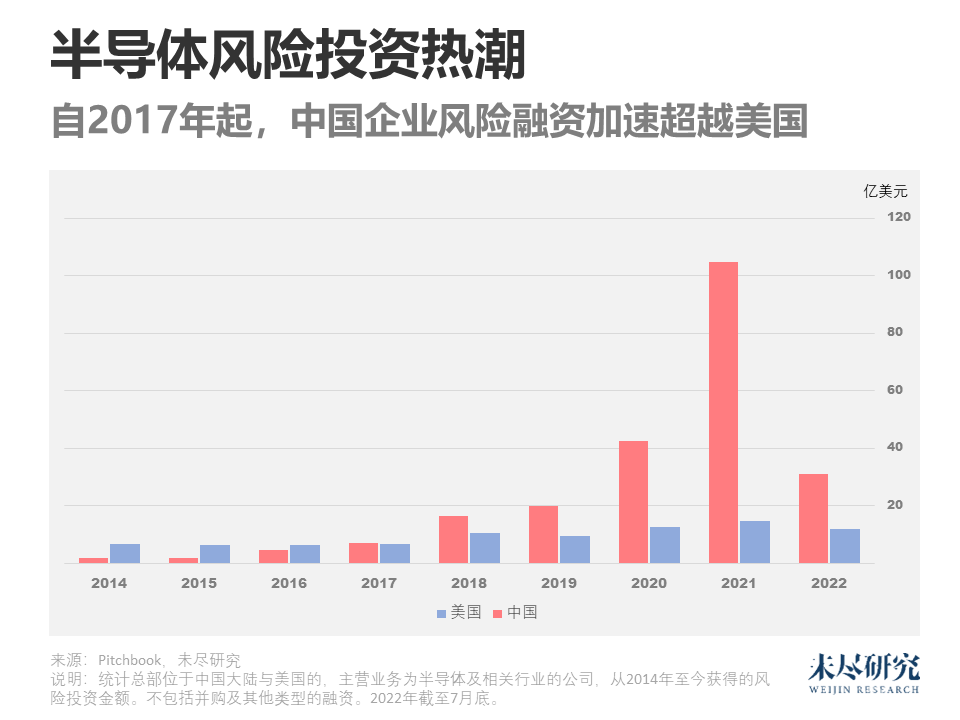

在政府的積極引導,以及下游人工智能、自動駕駛等龐大應用場景構建起來的基礎上,風險投資資本開始涌入半導體產業鏈。自2017年以來,中國半導體領域初創企業獲得的融資額飛速增長,遠遠超越美國。在2022年因多地疫情管控等因素,風險投資活動暫時放緩的情況下,中國半導體行業的融資仍然超過了美國。

比供給突破來得更早的是一些芯片需求出現萎縮。近一年來,由于消費電子等需求不振,加密貨幣的崩盤等原因,“砍單”開始大量出現,全球消費電子類芯片企業正面臨著需求壓力。截至7月底,美國費城半導體指數(SOX)已經跌去了超過了10%,中國芯片企業市值跌的更多,科創芯片指數一度接近腰斬。剛起步直追的中國芯片產業,正在經歷第一波半導體周期的考驗。

按照以往的半導體四年一個周期的經驗,半導體行業正在進入周期性的調整。但半導體行業也在發生著巨變。各國的產業政策開始“扭曲”這個市場。從需求側來看,其中最重要的是智能電動汽車正在加速發展,對芯片產生新的需求;數據中心對于更高性能的芯片和服務器的需求不斷增加。原有供應鏈的斷裂,帶來新的投資需求。中國與美國為了各自供應鏈的安全,都在加強供應鏈的韌性,產生了額外的“冗余”投資。

1970年代末,當日本半導體行業開始威脅到美國時,英特爾聯合創始人諾伊斯說:“除了開創并培育起一個生機勃勃的半導體產業之外,美國還失去了這個產業。”

讓美國感到幸運的是,在貿易戰和產業政策的幫助下,半導體產業一時擺脫了“死亡螺旋”。如今,美國政府出于國家安全的考慮,正在從那些被玩殘了的行業吸取教訓,如電信設備。美國要摸著中國過河。

在美國,人們擔心政府的補貼,會有利于大企業、阻礙自由市場競爭、擠出創新活力。

而在中國,舉國投資芯片,在行業風口中乘勢起飛的同時,泡沫與浪費也隨之出現,甚至投資中出現了腐敗現象。

對于兩國相同的是,芯片之爭,背后是算力之爭,也越來越帶有國運之爭的意味。在這一巨大的攪動之中,泡沫也是必須的。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58