“快時尚”一詞源自20世紀的歐洲,意為:快速&時尚。主要特征就是上貨時間快、價格親民、緊跟潮流,而備受大眾追捧。

快時尚聽起來像是一種文化趨勢,但實際上,它是現代供應鏈上層建筑的必然結果。

這個工業巨人已經變得足夠強大,足以影響需求本身,因為我們看到,我們以前有機演變的時尚趨勢,現在設法適應一個新的和浪費的價值體系。優先考慮即時滿足和短期負擔能力的價值觀。這種制造優先權的交換,雖然確保了中間商的巨大利潤,但對服裝的質量、消費者的健康,以及最引人注目的環境來說,都是一場災難。這是對“一次性用品”狂熱崇拜的終極體現。

快時尚標榜其主要特點是“買得起”,部分原因是它是由石油工業的廉價副產品塑料纖維制成的。這些服裝設計本身就緊跟即時潮流,主要來自Instagram和明星電視亮相。以前的時尚潮流是季節性的,源自“t臺秀”,由天然材料制成,而現在則是每周流行一次。人們購買最新款式只在一個場合穿,然后丟棄的現象非常普遍。這些衣服的生產質量如此低劣,無論如何也穿不了多久。

為了更實惠,這些服裝是在發展中國家的“血汗工廠”生產的,本質上是一種無聲的企業奴隸勞工。這是一個真正的全球主義體系,它不僅剝奪了消費者本土的時尚文化和紡織工業,還以“如果沒有慷慨的國際公司,他們擁有的就更少”為借口剝削外國勞工。傳統服裝業無法與之競爭,因為它們的時間偏好更長、工資水平更高、勞動法更嚴格、最終產品更昂貴、質量更高。

然而,在經歷了輝煌發展后,快時尚逐漸顯示出頹勢。特別是疫情的爆發,高昂的門店租金和庫存積壓成了壓垮品牌的最后一根稻草。

最新的時尚是一種滿足于零售療法的享受,但它是以犧牲所有其他考慮為代價的。只要能在下周換上新的“款式”,就不用擔心做工低劣或材料有毒。GAP、H&M、Primark、沃爾瑪和Topshop都是快時尚商店的例子,當你進入這些地方,迎接你的是這種塑料令人興奮的臭味。聚酯、丙烯酸、尼龍都是塑料纖維的代名詞,塑料纖維占全世界服裝的60%左右,而以前這些服裝都是由棉花、皮革和其他天然材料制成的。

然而,我們似乎根本無法抗拒生產和分銷系統所設計的低價格。

通常,慈善商店甚至不會接受這些衣服,因為它們的質量是如此的可疑,如此糟糕的衣服不容易老化,而且不能回收,因為它們大多是合成的。通常,服裝銀行會把廢棄的一次性衣物賣給歐洲的中間商,再由他們轉賣到非洲。但這種剝削循環不僅影響了傳統的國內紡織品制造,也影響了非洲本土的紡織品制造商,因為他們同樣被廉價服裝淹沒,只是二手的。

全球快時尚市場預計將從2020年的250.9億美元增長到2021年的305.8億美元,復合年增長率(CAGR)為21.9%。盡管出現了新冠疫情,但市場預計將在2025年達到398.4億美元,年復合增長率為7%。

負責的公司以前是共生的個體企業:設計師、制造商、分銷商、零售商。雖然他們外包了生產的實際勞動,但他們完全管理它。現在這些單個的大公司是零售商,分銷商,制造商,通常是設計師。它是國際大規模生產系統本身,供應鏈,這是運作的后勤支柱,其他一切都是極端的。供應鏈管理的創新是服裝“買得起”的來源,代表了數量對質量的最終勝利。毫無疑問,這些企業在煽動這些趨勢方面有很強的影響力,這可能會受到社交媒體活動的影響。因此,有一個自給自足的利潤結構,可以創造和提供需求,以確保自身的增長。

現在我們知道,大多數一次性塑料產品最終會進入我們的海洋。塑料不會簡單地消失,它甚至不能像有機織物那樣適當地降解(塑料降解可能需要數百年)。當這些廉價衣服被清洗時,這些人造纖維被釋放到供水系統中,它就進入了生態系統。據估計,單次洗衣就會釋放出成千上萬的纖維——所有這些纖維都將被運往海洋。

這些微小的纖維會產生大量的微塑料,這些塑料會被魚類消耗,并進入人類的食物鏈。國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature) 2017年的一份報告估計,海洋微塑料中約35%來自合成紡織品。這是2017年的數據,如果你想將其與快速時尚市場的預期增長進行比較的話。

這也許是我們發展的快時尚消費主義的不可阻擋的高速列車的最令人擔憂的最終結果,我們已經成為機械分配系統的奴隸。這不僅是對真正的時尚或傳統紡織藝術和工作的成本,而且是對地球的緩慢毒害,以及對我們的毒害。

在初次新冠疫情封鎖后,人們曾有微弱的希望,認為可能已經不再喜歡單穿尼龍衣服,而是重新燃起了購買高質量耐穿衣服的興趣。但禁令一解除,Penny's、Primark等店門口即排起了長隊。

因此,快時尚心態是“一次性”消費主義的終極表現。人為的便利神話告訴我們所有東西都是一次性的,而實際上我們的日常用品比以往任何時候都更不一次性。但我們生活在一個“計劃性報廢”的悲劇時代。

大品牌快時尚入駐中國市場

加入WTO以后,中國經濟開始上升,消費力逐漸顯現。中國市場就成了全球各大快時尚品牌的“必爭之地”。

2002年,優衣庫在上海開出第一家門店,從此拉開了中國快時尚市場的發展大幕。緊接著,諸多國外快時尚品牌也爭相進入中國。

早些年,Forever 21、H&M、Zara等快時尚品牌,因為設計時髦和售價低廉而大受歡迎,加速了快時尚在中國的布局,店鋪火速遍布大江南北。

尤其是Zara的成功,引來了大批國產本土品牌效仿。大家都熟知的Zara成功模式,暨:搬運大牌秀場的設計,迅速組織生產,最大程度去掉中間環節,以更快、更新、更多的產品模式,給消費者帶來了源源不斷的新潮服裝,再借助各種品牌包裝和市場營銷最終實現成交。

“Zara模式”的優點就是:規避了服裝行業6個月一更新的弊端,以低成本滿足了消費者的購買需求,并且降低了自身庫存風險。這種模式在中國一度很吃香,眾多國產品牌開始學起了Zara,學的最成功的當屬——來自廣州的Urban Revivo。

逐漸衰落的快時尚

然而好景不長,從2018年開始,快時尚品牌在中國出現了大量退出的現象。

先是英國快時尚品牌New Look、TOPSHOP宣布退出中國市場;接著,2019年韓國快時尚品牌Forever 21宣布關閉線下和線上店鋪。

而在今年,Zara集團旗下的快時尚品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius宣布將同時退出線下市場,只保留線上店鋪。昔日的王者都紛紛閉店,敗走中國市場。

從中國消費者直觀的感受來說,不再購買快時尚,主要是因為質量差,款式容易被淘汰,性價比不高。這也間接性的說明了:中國消費者盲目追求西方時尚的趨勢已經過了。中國消費者對時尚的追求更趨于理性,對品質的要求逐年提升,正在實現真的“消費升級”。

快時尚退出中國舞臺

在經歷了輝煌發展后,快時尚逐漸顯示出頹勢。特別是疫情的復爆發,高昂的門店租金和庫存積壓成了壓垮品牌的最后一根稻草。

對于服裝行業來說,店鋪租金成本的占比是非常高的。特別是ZARA這樣的品牌來說,非常好的門面和非常好的地段是最重要的,這樣的店面租金成本往往更高。

2020年疫情爆發后,線下店鋪全部都受到重創。快時尚不同于奢侈品相對快速的復蘇,恢復業績的速度來說更緩慢。

2020年快時尚公司的股價紛紛遭遇大跌。Gap集團、H&M集團、優衣庫母公司迅銷、ZARA母公司Inditex集團,全年最大跌幅均超過了20%。

雖然這些品牌都有線上電商,但是從消費習慣和消費定性來說,快時尚的消費電商占比整體較小,高比例的退貨率給快時尚增加了庫存風險。業內人士表示,快時尚頹勢早已顯現,疫情只是一個導火線。

就在今年7月,快時尚集團發布的2021財年第二季度業績報告還顯示了,銷售額同比增長44.08%,為11.58億美金,凈利潤達到了1.27億美金。業績和利潤雖然都增長了,但仍然擋不住敗走的中國市場命運......

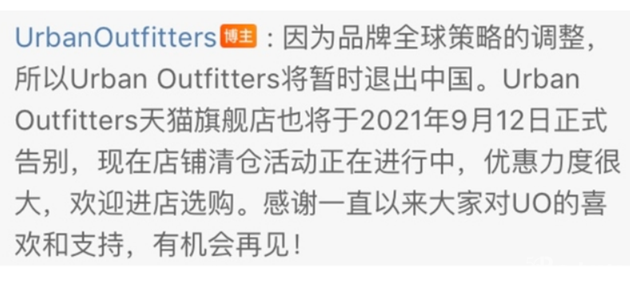

★ 快時尚宣布閉店公告后,店鋪的服裝開始了大打折扣,售價不到100元的服裝曾被搶購一空。

①打折商品隨處可見,有些打折商品甚至低于兩折,打折品基本上都是過季的庫存。

②加之是美國品牌的原因,尺碼和版型全都是歐美碼。褲子的版型是超長的,T恤也是拉長款或超短款,這些都是根據歐美習慣設計的。想要進入中國市場,卻沒有符合中國消費者身形的尺碼,這點對中國消費者來說,是勸退購買的一大原因。

③由于快時尚在國內沒有線下實體店,只有淘寶旗艦店,很多商品甚至不在國內,買一件設計師品牌的裙子需要從美國倉庫發貨,漂洋過海來到中國,到底消費者手中。供應鏈有問題,時效性不強且退貨較復雜,這點也勸退了一部分中國消費者。

隨著信息的扁平化,中國消費者的審美水平得到了大幅提升。質量不夠好,款式不夠新穎,尺碼不符合身形......快時尚的西方模式已經很難打動“見多識廣”的中國消費者,最懂快時尚的西方反而在時尚的表達上落后了。

現在是我們重新考慮并努力記住質量和數量必須保持平衡的時候了。理想情況下,在這兩者之間,質量應該勝出。

文資料來源于外媒

“一帶一路”背景下,物流裝備企業的全球化發展 01月01日 08:00

解讀汽車物流全局數字化 08月16日 14:11

“大數據與智慧物流”專題報道 12月06日 14:24

2017年中國零售電商十大熱點事件點評 12月11日 16:35

供應鏈協同、互聯網+,中國制造業轉型的十個方向! 01月11日 10:42

預判:2018年,中國快遞十個可見趨勢 02月28日 11:16

2018年關于零售的18個趨勢 03月27日 10:51